あのとき突然始まったコロナ禍。

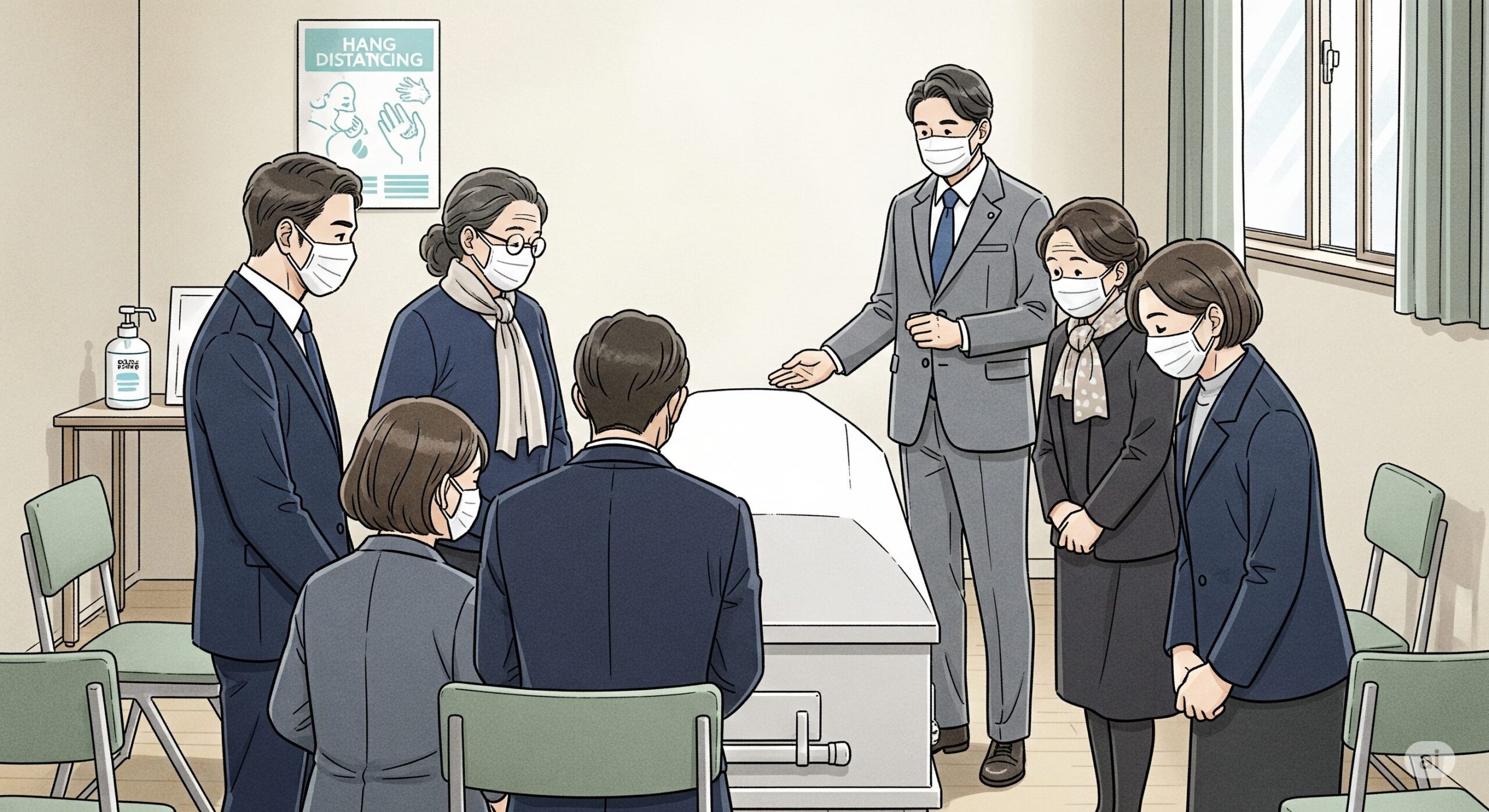

葬儀の現場でも、前例のない対応が求められ、日々が手探りの連続でした。

この記事では、コロナの影響でどうお葬式が変わったのか、

そして、その中で私が見つけた「変わらなかったもの」について綴ります。

1. 人が「集まること」ができなくなった

✅ 式の参加人数が大幅に制限されました。

感染防止の観点から、式への参列者数に制限がかかるようになりました。

これまでのように、親族以外の参列やご近所、会社関係の方も呼べず、家族だけの葬儀が主流に。

この影響で、「家族葬」や「直葬」、「一日葬」などの小規模な形が一気に広まりました。

📌 筆者の一言

「大勢が集まること=良い葬儀」だった価値観が、大きく変わった瞬間でもありました。

2. お通夜を省略して「一日で見送る」

✅ お通夜を行わず、1日で完結する「一日葬」が急増しました。

従来は“お通夜→告別式→火葬”の2日間が一般的でしたが、

コロナ禍では以下の理由で「お通夜を省いて1日で見送る」形式が選ばれるようになりました。

- 参列者の感染リスクを減らすため

- 遠方の親類が宿泊を避けられない事情

- 式場や火葬場の稼働制限

💬 ご家族の声

「お通夜がなくて寂しかったけど、少人数で過ごせた分、家族だけの大切な時間になりました。」

3. ご遺族の「お別れの時間」が変わってしまった

✅ ご遺体に触れられない・密を避ける制約がありました。

- マスク越しの最後の対面

- 式中も他の参列者と距離を取る

- 面会時間の制限

- 火葬場へ行ける人数制限

これらの制限により、「ちゃんとお別れできなかった」と感じるご遺族も多くいらっしゃいました。

式の形式ではなく、“心の区切り”が難しかった時期でもあります。

📌筆者のひとこと

「触れることができない別れは、想像以上に虚しく悲しいものでした。」

4. それでも、人の想いは消えなかった

✅ 形は変わっても、“想い”の重みは変わらない。

少人数・短時間だからこそ見えてきたのは、

お棺にそっと置かれた手紙や写真、

静かに涙を流す手つき…

そのひとつひとつに、「その人らしい別れの形」が映し出されていました。

5. 「形」は変わっても、「大切なもの」は変わらない

✅ コロナ禍は、葬儀の“かたち”を一気に変えましたが、

「人を想い、見送る気持ち」だけは変わらなかった。

制限がある中でも、ご家族は知恵を絞り、できる限りの“その人らしさ”を形にしていました。

そして私たち葬儀人も、その想いに応えるために、日々工夫を重ねてきました。

どんな状況でも、どんな制約があっても、

“その人らしいお別れ”を一緒に考える――

それが、私たちにできる一番の仕事だと改めて感じています。

コメント