※この記事は、宗教によって変わるお葬式の形式を解説し、失敗しない宗教選びのポイントをお伝えします。

実践的な終活情報をお探しの方は、ぜひこちらもご覧ください。

この記事でわかること

- 「宗教」「宗派」「スピリチュアル」の言葉の整理

- 迷わないための選び方フレーム(7観点)

- 体験参加の作法と、連絡テンプレ

- 要注意サイン(レッドフラッグ)の見抜き方

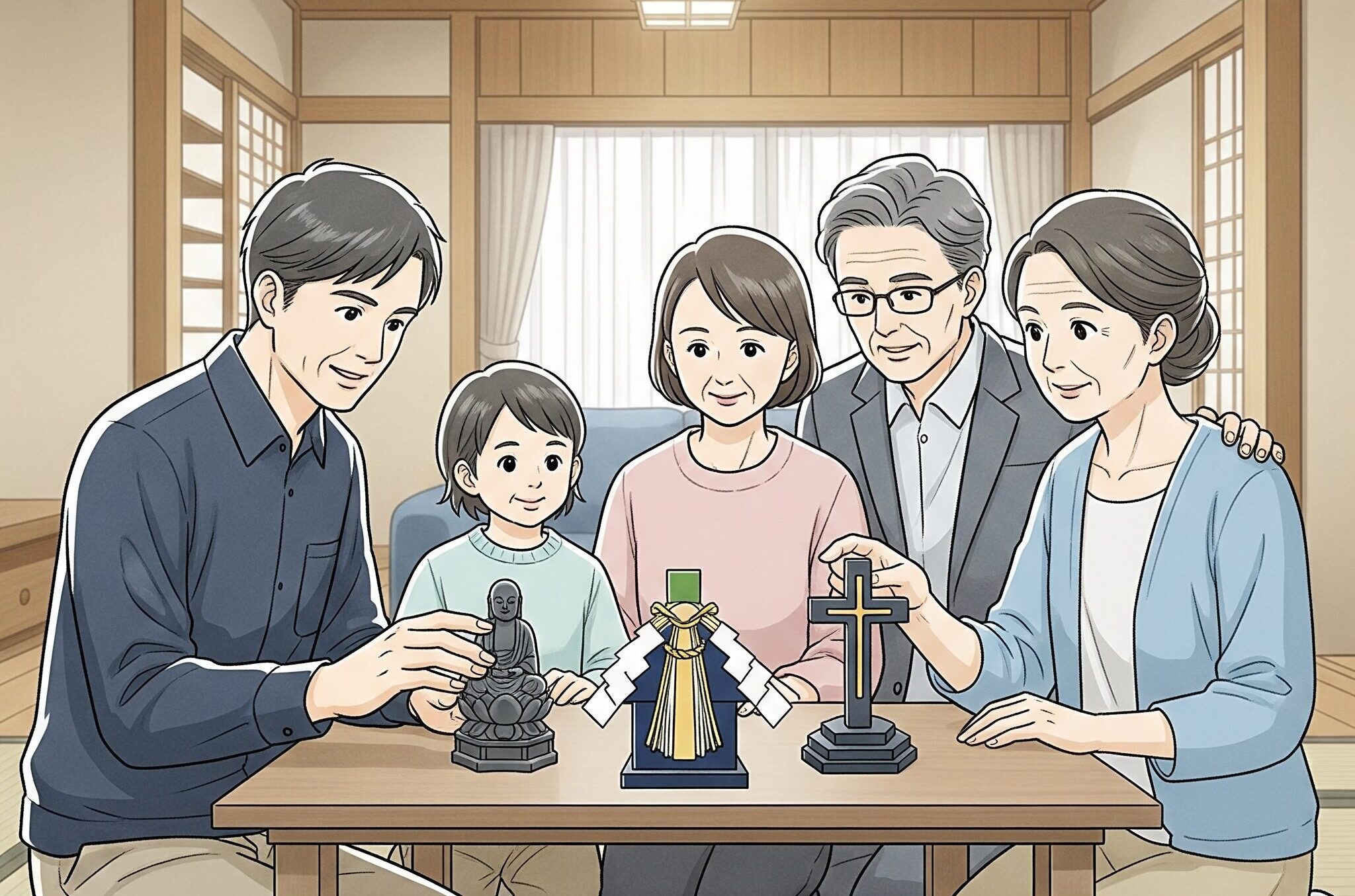

- 家族と違う信仰/無宗教との共存のコツ

3行まとめ

- 宗教選びは価値観×実践×コミュニティの重なりで見ると迷わない。

- まずは体験参加+質問。入信は急がず、一時停止の自由を確保。

- 「高圧な勧誘・隔離・ノルマ」は赤信号。距離を取ってOK。

知っていますか?自分や家族の宗教宗派

身近な人が危篤になったとき、心が真っ白になるのは自然なことです。

ただ、その悲しみのなかで判断力が鈍ってしまい、「宗教は何を選べばいいのか」すらわからなくなる方も多くいらっしゃいます。

- ご自身はどの宗教を信仰しているのか?

- 実家や配偶者の家では、どんな宗教でお葬式を行ってきたのか?

こうした基本的な情報を事前に把握しておくことは、大切な人とのお別れを悔いなく送り出すために欠かせません。

お葬式の数日前や当日に慌てて調べたり、親戚から聞いたりするのは非常にストレスです。

今のうちに、一度ご家族に確認しておくことをおすすめします。

用語のミニ整理

- 宗教:世界や生の意味に関する体系(教義・儀礼・共同体を含むことが多い)。

- 宗派:同じ宗教の中の流れ・グループ。実践や解釈が異なる。

- スピリチュアル:特定の宗教組織に属さず、個人の実践に重心がある立場。

- 無宗教:特定の宗教に所属しない。価値観や儀礼への参加は選べる。

どれも“生き方の道具箱”。正解は人によって違う。

よくある宗教の選び方パターン

お葬式の際に「どの宗教形式で行うか」を決める場面で、よく見られる4つのパターンをご紹介します。

自分やご家族の状況に当てはまるものがないか、一度チェックしてみてください。

いつもの宗教で送る

普段から信仰している宗教がある場合、まずはその教えに従った形式でお葬式を行うのが自然な流れです。

たとえば、仏壇に手を合わせる習慣があり、地域のご寺院と深いつながりがあるご家庭なら、

仏教式の葬儀を依頼しているお寺にそのままお願いすることが一般的です。

- 故人自身が生前に信仰していた宗派を尊重できる

- 遺族も慣れ親しんだ形式でスムーズに式を進められる

- 供養や法要も同じ宗派で継続しやすい

「生前からの信仰がある場合、ご遺族・ご親戚ともに不安なく式に臨みやすいメリットがあります。」

実家やお墓の関係で決める

とくに宗教を信仰しているわけではないけれど、お墓が○○寺にある、実家の家訓で△△宗とされている、

という理由でお葬式の宗教を決めるケースです。

- お墓や仏壇が特定の宗派に属している場合、他宗派や無宗教での式を選ぶと、納骨(お墓に遺骨を納める)の手続きで断られる可能性があります。

- 実家の宗派が決まっていれば、「お願いするお寺や神社の連絡窓口」が最初からわかっているため、手配がスムーズに進みます。

「実家のお寺と長く付き合いがあると、お坊さんへの連絡やお布施の取り決めもスムーズですよね。」

宗教を介さない無宗教葬を選ぶ

近年、宗教的儀式にこだわらず「無宗教」でお葬式を行う方が増えています。

無宗教葬とは、「宗教の教えに基づくお経や式次第を省き、故人や家族の思いを中心に進める」スタイルです。

- 仏教・神道・キリスト教などの”宗教”に抵抗がある

- 故人自身が特定の宗教を信仰していなかった

- “形式”よりも“想い”を重視したい

「無宗教葬は自由度が高いぶん、プランニングに時間をかけたり、葬儀社との打ち合わせをしっかり行ったりする必要があります。」

とりあえずお経を――仏教を選ぶ

特に宗教にこだわりはないけれど、「お坊さんのお経を聞きたい」という理由で仏教式を選ぶ方も少なくありません。

- 「お経を聞けば安心できる」「お坊さんに供養してもらいたい」

- 具体的な宗派の信仰はなくても、形式的に仏教式で手続きを進める

「仏教式は日本のお葬式のスタンダードだから、とりあえず“お経”という選択肢はよく見かけます。」

実際、葬儀社によっては「お経が欲しい」という要望だけで仏教式のプランを紹介してくれることもあります。

信仰する人と信仰しない人の違い

ここまで、4つのパターンをご紹介しましたが、そもそも「信仰する」か「信仰しない」かで考え方が変わります。

- 信仰している人

日常的にお寺や教会に通い、教えや儀式を身近に感じているため、自然と同じ宗教形式でお葬式を行うことが多い。 - 信仰していない人

宗教的な儀式を経験する機会が少なく、イメージだけで選ぶと「本来の意味」を深く理解せずに式を進めるリスクがある。

日本では仏教・神道・キリスト教の教えが祝日や行事に影響を与えていますが、

日常生活と宗教を結びつける機会は少ないと言えます。

無信仰のままお葬式に直面すると、「なぜこの儀式が必要なのか?」がわからず戸惑うことが多いので、

大切な人とのお別れを機に、ぜひ一度宗教の仕組みを学んでおくことをおすすめします。

信仰は“服のサイズ”みたいなもの。合う・合わないがあるだけで、優劣ではないと思います。

無信仰者はどう宗教を選ぶべきか

普段信仰している宗教がないのに、お葬式のときだけ特定の宗教形式を選ぶ――

これにはそれなりの理由や覚悟が必要です。

- 「なんとなくお経が欲しいから仏教式」では、葬儀後に疑問を抱えることがあります。

- 無宗教葬の選択もありますが、プランニングの自由度が高すぎて迷いやすい側面があります。

本来は、故人自身が生前に信じていた教えや、人生観に沿った宗教形式を選ぶことが理想的です。

「自分は何を信じていたのか」「家族や周囲の人が一番納得できるのはどんな形か」を、

普段の生活や先祖供養の機会などを通して考えておくと、いざというときに落ち着いて判断できるでしょう。

レッドフラッグ(距離を置くサイン)

- 高圧的な勧誘/金銭や勧誘のノルマ

- 家族・友人・医療からの切断を促す言動

- 指導者の絶対視と、疑問や質問への抑圧

- 教義の中心が有料で初公開など、情報の極端な囲い込み

- 長時間活動で睡眠や食事を削ることの常態化

- 違法行為や差別を正当化する主張

ひとつでも強く当てはまるなら、今は関わらないでOK。

宗教によらないお葬式(無宗教)の種類

無宗教葬にもいくつかのバリエーションがあります。

「宗教的な目的」が定まっていないため、自由度が高いのが特徴です。

- 純粋なお別れ会形式

仏教の儀式や神道の儀式を一切行わず、会場を借りて友人や家族だけで思い出を語り合う。 - 音楽葬・演出葬

故人が好きだった音楽を流し、映像やスライドを使って思い出を振り返る演出中心の式。 - 散骨や手元供養を重視する式

式場で火葬後にすぐ散骨を行ったり、お骨を小物に加工するセレモニーを組み込む。 - オリジナル儀式

故人の趣味や人生哲学を反映させた独自の演出や儀式を組み込む(例えば、キャンプ場で行う野外葬など)。

「無宗教葬は“決まりがない”からこそ、故人らしさを存分に表現できる反面、打ち合わせには時間をかけてじっくり計画する必要があります。」

仏教でのお葬式とは?

最も一般的なのは仏教式のお葬式です。以下の特徴があります。

- 戒名(法名)を授かる

故人が死後に仏の世界で使う名前として、お寺の僧侶から戒名を与えられます。 - 供養の考え方

亡くなった後も、法要や法事を通じて「追善供養」を行い、故人の冥福を祈ります。 - 宗派ごとの違い

浄土真宗、浄土宗、曹洞宗など、宗派によってお経や式次第が異なるため、式を依頼する前にお寺とすり合わせが必要です。

「仏教のお葬式では、とくにお経の意味や故人への供養の仕組みを理解しておくと、式当日の心構えが違ってきます。」

神道でのお葬式とは?

神道式のお葬式は、「死」を通じて家の守り神として故人を祀るという考え方がベースです。

- 諡(おくりな)を授かる

仏教の戒名にあたる名前を、神主から「諡(おくりな)」として授かります。 - 神饌(しんせん)を供える

魂を鎮めるために供物(神饌物)を捧げ、注連縄(しめなわ)で体を清めてから火葬します。 - 定期的な霊祭・式年祭

仏教の法要に相当する儀式を、一定の年数ごとに行い、故人を祀り続けます。

「神道のお葬式は、故人が氏神様になるという発想がユニーク。家の守り神としてずっと家族を見守るイメージですね。」

キリスト教でのお葬式とは?

キリスト教式のお葬式は、「死=神のもとに帰る」という前向きな考え方が特徴です。

- 聖歌や讃美歌を中心に進行

弔辞や讃美歌を通じて、故人の魂が神とともに安らかになることを祈ります。 - 神父や牧師が司式を行う

教会に所属する神父や牧師が導師として式を進行し、故人への賛美を捧げます。 - 「死を祝う」要素がある

死は悲しいものではなく、新しい祝福の始まりと捉えるため、式全体に落ち着いた感謝の雰囲気が漂います。

「キリスト教式は、普段信仰していないと準備が難しい場合があります。式の進行内容は教会によって異なるので、事前に確認が必要です。」

お葬式の宗教の選び方まとめ

- 自分やご家族が信仰している宗教を最優先に

生前からの信仰があれば、自然と同じ形式で式を行うのが安心です。 - 実家やお墓の宗教を確認しておく

お墓の管理や納骨の関係で、無宗教や他宗派を選ぶと手続きがスムーズにいかない場合があります。 - 無宗教葬を選ぶ場合はプランニングをしっかりと

自由度が高い分、式の内容や予算、会場手配などを一から決める手間が増えます。 - とりあえずお経が欲しいなら仏教式も選択肢に

形式的に仏教式を選ぶ場合もありますが、その背後にある意味や供養の目的を理解しておくと安心です。 - 最終的には「故人と家族が納得できる方法」を選ぶ

ルールはありません。大切なのは、悲しみのなかでも心の区切りをしっかりつけられることです。

元気なうちに一度、ご家族と「宗教選び」について話し合ってみてください。

それが、悔いのないお別れと、後悔しない選択への第一歩になります。

よくあるQ&A

Q1. 宗派がわからない/菩提寺が不明。どう決める?

- 家族・親族に確認 → 位牌・過去帳・墓誌・香典返しの熨斗の表記で手掛かり。

- わからなければ、無宗教葬か、葬儀社経由で僧侶・神職の紹介を受けてもOK。

- 後日に法要で整える選択肢もある(当日はシンプルに送る)。

Q2. 自分は無宗教、家は仏教(等)。どう参加する?

- 式の中心=家の流儀に合わせるのが基本。

- 読経は静かに同席、焼香は一礼+黙礼でも失礼ではない。

- 香典の表書きは流儀に合わせる(例:仏式は「御霊前/御仏前」)。

Q3. 神式・仏式・キリスト教…どれがいい?

- 故人の意向>家の慣習>実務の順で決めると揉めにくい。

- 迷うときは、先祖のお墓の宗教に合わせると後の管理がラク。

- 目安:仏式=焼香/神式=玉串拝礼/キリスト教=献花中心。

Q4. 菩提寺がある場合は?

- 最優先で連絡。日程・会場・規模は、寺院の都合とすり合わせて決める。

- お布施・御礼は、金額の目安と使途を事前確認(包み方・表書き含む)。

Q5. 菩提寺がない/遠方の場合は?

- 葬儀社の寺院・教会紹介を利用可。

- 納骨先が未決なら、一度は無宗教で→後日、納骨と合わせて宗教者を招く形でも整う。

Q6. 直葬/骨葬でも宗教は必要?

- 不要でも可。読経なし・献花のみ等、無宗教の別れ方も普通。

- 後日、法要・お別れ会で宗教要素を取り入れるハイブリッドもあり。

Q7. 親族間で宗教が異なる。どう調整?

- 式の中心は一つに決める。他宗派の祈りは個人で黙祷などに。

- 司会挨拶で「本日は△△式で執り行います。他の宗派の方は黙祷でご参加ください」と先出し。

Q8. 香典は宗教で表書きを変える?

- 仏式:御霊前/御仏前(浄土真宗は最初から御仏前)。

- 神式:御玉串料/御神饌料。

- キリスト教:御花料。

- 迷ったら宗教色の薄い会葬品で代えるのも一手。(詳細は「香典の基礎」へ内部リンク)

Q9. 焼香に抵抗がある/できない宗教の場合は?

- 黙礼で可。献花が許可されていれば、献花のみでも失礼ではない。

- 案内状や受付で選択肢を明示するとトラブルが減る。

Q10. 宗教者の手配はいつ・誰が?

- 日程と会場を確定する前に、宗教者(寺・神社・教会)へ当たると調整がスムーズ。

- 家族に菩提寺があるなら喪主側で連絡が原則。ない場合は葬儀社に依頼。

Q11. 家族葬でも弔電・供花は受ける?

- 方針を先に決めて案内状に明記。受けるなら宛名は喪主名で統一。

- 受けないなら「供花・弔電は固くご辞退申し上げます」を事前に。

Q12. オンライン配信はマナー違反にならない?

- 宗教者・会館の許可が前提。撮影エリア・音声・肖像権のルール決めを先出しすればOK。

コメント