はじめに:仏事って、似てるようでちょっと違う?

仏事には「法事」「お彼岸」「命日」など、さまざまな行事があります。

でも、

- 法要と法事ってどう違うの?

- 命日と月命日って何が違うの?

- お彼岸って、お盆とどう違うの?

こんな疑問を感じたことはありませんか?

この記事では、それぞれの意味や違いをやさしく整理して解説し、 現代の暮らしの中で、無理のない向き合い方もあわせてご紹介します。

仏事の“かたち”より“こころ”を大切に。ホッとする仏事の第一歩へ、どうぞ。

※仏事とは「故人を偲び、ご先祖に感謝する行事全般」を指します。葬儀や法要だけでなく、日常の供養もその一部。

代表的な仏事とその意味

- 葬儀と告別式の違い ─ 仏教の葬送儀礼としての「葬儀」と、宗派を問わない「告別式」

- 法事の種類と回忌法要の数え方 ─ 年忌の基本と、お寺への依頼の流れ

- お彼岸の意味と過ごし方 ─ 春・秋それぞれの行事と心構え

- お盆の意味と迎え方 ─ 現代の暮らしに合う形でご先祖を迎える

- 命日の供養とお墓参りの作法 ─ 故人を思い出す日としての意味

この記事でわかること

- 「仏事」とは何を指すのか(葬儀・法事・供養などの総称)

- 仏事の代表的な行事と、それぞれの意味(葬儀・法要・お彼岸・お盆・命日)

- 宗派や地域で違う“回忌法要”の数え方の基本

- 家族が知っておきたい“仏事の流れ”と準備のポイント

- 日常の中でできる“供養の形”のヒント

法事とは?──故人を偲ぶ「節目の儀式」

法要と法事の違い

- 法要:仏教における読経や焼香など、宗教的な追善供養の儀式

- 法事:その法要に加え、家族・親族の集まりや会食などを含んだ一連の行事

※ただし、地域によっては会食を行わなくても「法事」と呼ぶ場合もあり、使い分けはあいまいなこともあります。

普段、あまり意識しない部分ですよね。

法事の種類と時期

- 初七日(しょなのか):亡くなった日を含めて7日目

- 四十九日(しじゅうくにち):忌明け、納骨などを行うことが多い

- 一周忌(いっしゅうき):亡くなった日から満1年後

- 三回忌:亡くなった年を1年目とし、2年後の命日に行う

- 七回忌/十三回忌/十七回忌…:数え年で行う、節目の追善法要

一般的には、三十三回忌または五十回忌で年忌法要を締めくくることが多いです。

お彼岸とは?──季節と共に迎える供養の習慣

いつ?

- 春彼岸:春分の日を中日とした前後3日間(計7日)

- 秋彼岸:秋分の日を中日とした前後3日間(計7日)

どんな意味?

「彼岸」とは、仏教で“悟りの世界=あの世”を意味します。 春分・秋分は昼と夜の長さが同じで、“この世とあの世が最も通じやすい日”とされ、 ご先祖様と心を通わせる特別な期間とされてきました。

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉も、この時期に心身を整える日本人の知恵ですね。

何をする?

- お墓参り、仏壇の掃除、お供え

- 花や団子、故人の好きだったものを供える

- 家族で故人の話をする時間を持つ

命日とは?──“その人を思い出す日”

命日の種類

- 祥月命日(しょうつきめいにち):故人が亡くなったのと同じ“月日”

- 月命日(つきめいにち):毎月の命日(例:12月15日に亡くなった方は、毎月15日が月命日)

命日は、日々のなかで故人を偲ぶ大切なタイミング。 お花を供えたり、手を合わせたり、ほんのひととき思いを馳せるだけでも充分な供養になります。

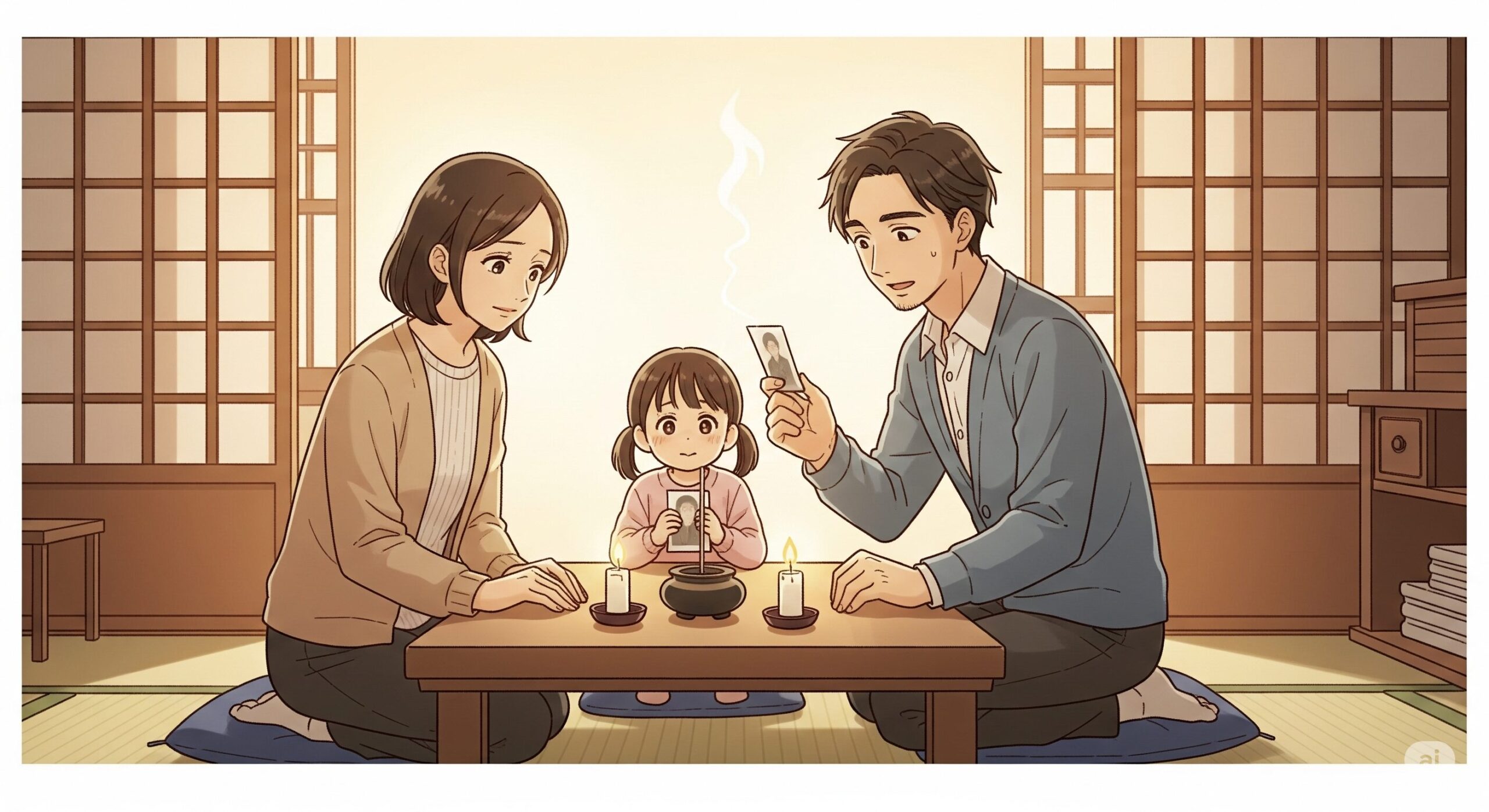

忙しい今、できる仏事のカタチ

- 故人が好きだった料理を作って、思い出しながら味わう

- 写真を見ながら、静かに語りかける時間を持つ

- お墓参りに行けなくても、仏壇や遺影の前で手を合わせる

仏事は「形」ではなく、「心」が大切です。 できることから、ゆっくり向き合う。それが、現代の“ホッとする仏事”のあり方かもしれません。

関連記事(あわせて読みたい)

おわりに

仏事は、「知らなきゃいけないもの」ではなく、 「大切な人を思い出すための、あたたかな時間」だと私は思います。

難しく考えず、「少しずつ知っていく」くらいの気持ちで大丈夫。

もしこの記事が、あなたの中で“何かのきっかけ”になれば幸いです。

3行まとめ

• 仏事は「仏教でご先祖を思う行い」全般を指します。

• 葬儀・法要・お盆・お彼岸・命日など、形は違っても心は同じ。

• 大切なのは、できる範囲で感謝を伝え、思いをつなぐこと。

日常でできる「小さな供養」アイテム

- ミニ仏花(プリザーブド・一輪)

- 煙の少ないお線香(短時間タイプ)

- LEDろうそく(安全・省スペース)

※ 形式にこだわらず、心を向けることが何よりの供養です。

コメント